- 相关文章

奥克纤溶酶(Ocriplasmin)是一种针对症状性玻璃体黄斑粘连(VMA)的创新治疗药物,其核心作用机制是通过特异性降解玻璃体与黄斑区域之间的纤维蛋白和胶原蛋白,从而解除异常粘附,恢复视网膜的正常解剖结构。

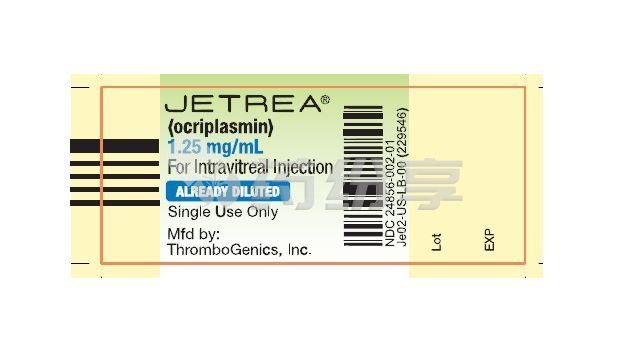

奥克纤溶酶是一种重组人蛋白酶,属于丝氨酸蛋白酶家族。其活性成分通过靶向玻璃体中的层粘连蛋白和纤维连接蛋白,精准分解粘连部位的蛋白质网络。这种作用可促进玻璃体后脱离,减少对黄斑区的牵拉力,从而缓解因粘连导致的视网膜变形、水肿或裂孔风险。药物以无色至浅黄色澄明液体形式存在,需在注射前稀释至0.1mL溶液,单次剂量为0.125mg。

该药物主要适用于因VMA引起的视力损害患者,尤其是存在黄斑区牵拉性病变或全层黄斑裂孔风险者。临床实践中,奥克纤溶酶通过非手术方式改善视网膜形态,避免传统玻璃体切割术的侵入性风险。多数患者在注射后数周内可观察到玻璃体与黄斑分离,部分患者视力得到显著提升。其疗效优势在于针对病因的直接干预,可减少因长期粘连导致的黄斑萎缩或视网膜脱离等严重并发症。

治疗需由具备玻璃体注射经验的眼科医师执行。注射前需通过光学相干断层扫描(OCT)确认VMA诊断,并排除活动性眼内感染、严重视网膜病变等禁忌症。药物采用单次眼内注射,注射部位需精准定位至黄斑区周围。术后需密切监测眼压、视网膜形态及视功能变化,必要时联合抗炎治疗以控制反应性炎症。

尽管奥克纤溶酶的总体耐受性良好,但约10%-15%的患者可能出现短暂性视力模糊、眼痛或结膜充血等反应。罕见但严重的并发症包括视网膜撕裂、黄斑水肿及眼内炎,发生率低于1%。治疗前需详细评估患者眼部解剖结构,对存在周边视网膜变性或既往手术史者需谨慎用药。孕妇及哺乳期妇女因缺乏安全性数据,建议避免使用。

接受奥克纤溶酶治疗的患者需定期进行OCT及眼底照相检查,以评估玻璃体后脱离进展及视网膜结构恢复情况。对于注射后粘连未完全解除者,可考虑在3-6个月后重复治疗。长期随访显示,成功分离的患者视力稳定率较高,但需持续监测黄斑区形态变化,预防迟发性并发症。

作为眼科领域首个针对VMA病因的生物制剂,奥克纤溶酶为患者提供了介于观察与手术之间的治疗选择。其临床应用需严格把握适应症,通过多模态影像评估及个体化方案制定,可最大限度发挥药物疗效并降低风险。随着对药物作用机制的深入理解,未来或可通过联合治疗进一步优化预后。

参考资料:https://www.drugs.com/cdi/ocriplasmin.html